Vor über zwanzig Jahren entdeckte ich in einem Prager Archiv einige Kartons mit Post an eine Adresse in Berlin-Wilmersdorf, Kaiserallee 188. Es waren Befehle, Berichte, Bestellungen – im Krieg. Später versuchte ich das Gebäude zu finden. Es war im Krieg zerstört und nicht wieder aufgebaut worden. Die Kaiserallee wurde 1950 umbenannt in Bundesallee, die Hausnummer 1962 aufgehoben.

Mit freundlicher Genehmigung des Landesarchivs Berlin – LAB B Rep. 209-01 Nr. 94-12900

Die Anfänge des SS-Führungshauptamtes (SS-FHA)

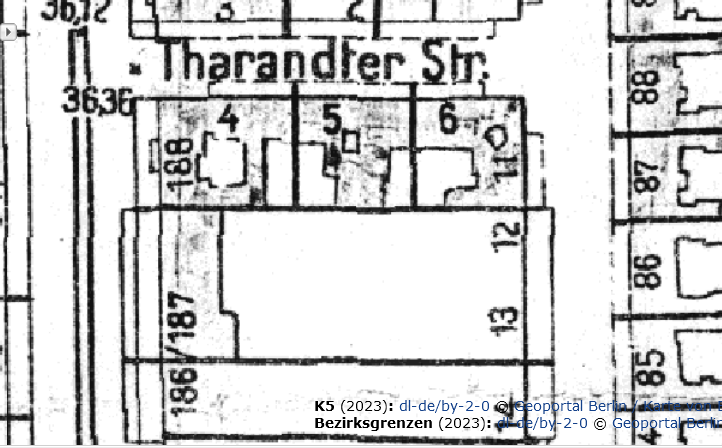

Auf dem Grundstücks Kaiserallee 188/Tharandter Straße 4 war vor 1914 ein mehrstöckiges Wohnhaus errichtet worden. Dessen Eigentümer schloß im November 1938 einen Generalmietvetrag mit dem Reichsführer-SS. Die 27 Wohnungen wurden in „Büroräume für die SS-Verfügungstruppe” umgewandelt.

Anfang 1940 hieß es in einem Befehl Himmlers, von den rund 250 000 Mann der SS seien „heute 175 000 unter den Waffen”. Dazu mußten die Befehlsstrukturen geändert werden. Im Mai 1940 hatte die Offensive im Westen begonnen, und gleich am Tag danach befahl Himmler eine Neugliederung der SS-Hauptämter „mit sofortiger Wirkung”. Das SS-Führungshauptamt wurde im August 1940 neu geschaffen. „Der Reichsführer-SS als Führer der Gesamt-SS bedient sich des Führungshauptamtes als Kommandostelle zur militärischen Führung der Waffen-SS.” Leiter war Himmler selbst, aber an Ort und Stelle in der Kaiserallee 188 saß ein „Chef des Stabes”: SS-Brigadeführer Hans Jüttner, Jahrgang 1894, Soldat aus dem Weltkrieg. Die neue Behörde wurde in sechs Ämter gegliedert, zwei davon, Amt I und VI, leitete Jüttner selbst:

Amt I Kommandoamt der Waffen-SS

Amt II Waffeninspektion

Amt III Kommandoamt der Allgemeinen SS

Amt IV Verwaltungsamt-SS

Amt V SS-Zentralzeugamt

Amt VI Allgemeines Amt

Im November kamen zwei Ämter hinzu: Amt VII Führer-Ausbildung und Amt VIII Sanitätsamt.

Im Hause entwickelte sich eine Konkurrenz zwischen dem Kommandoamt der stark expandierenden Waffen-SS (Amt I) und Amt III, das sich um die größtenteils ehrenamtlich tätigen Mitglieder der Allgemeinen SS kümmerte, also die ursprünglichen SS-Männer mit einem Brotberuf. Es begann ein Gerangel um die Zimmer zwischen beiden Ämtern. Man lieh sich gegenseitig Räume und paßte auf, ob sie termingerecht zurückgegeben wurden. Dadurch gab es große Spannungen – das Haus war zu klein. Es wurden Blicke auf Nachbarhäuser geworfen: das Haus Tharandter Straße 5 mit 23 Wohnungen, das Eckhaus Tharandter Straße 6/Prinzregentenstraße11 mit 20 Wohnungen sowie einen Neubau an der Kaiserallee 186/7, wo eine Villa gestanden hatte und mit dem Bau eines Bürogebäudes begonnen worden war, der zunächst mangels Arbeitskräften im Krieg nur schleppend voranging, dann aber mithilfe von Zwangsarbeitern vermutlich in der zweiten Jahreshälfte 1942 fertiggestellt wurde – drei zusätzliche Grundstücke, die sich das FHA schließlich einverleibte. Ein internes Telefonverzeichnis nennt die Dienstränge von 388 Mitarbeitern, davon 30 Zivilangestellte. Es gab Außenstellen, etwa das Sanitätsamt in der Knesebeckstraße 43/44 und das Amt IV in Lichterfelde. Insgesamt können es 450 FHA-Mitarbeiter gewesen sein.

Partisanenbekämpfung und Kultur

Im Prager Bestand „Persönlicher Stab RFSS” liegen Berichte über die Tätigkeit der (Waffen-)SS-Einheiten und auch viele Befehle Himmlers, etwa der vom 18.11.1941: „Grundsatz bei der Bekämpfung der Partisanen [später „Banden” genannt] muss deren Vernichtung und nicht deren Vertreibung sein. Einsatzgruppen sind zu beteiligen.” So erließ die Dienststelle „Richtlinien für die Partisanenbekämpfung”. Auf der Rückseite des Dokuments bestätigte der Oberbefehlshaber des Heeres im OKH: „Ich genehmige die Richtlinien für die Partisanenbekämpfung.”

An Kaiserallee 188 sind die wöchentlichen Berichtet über die Tätigkeit jeder Einheit gegangen mit Angaben darüber, wieviele Partisanen bzw. -verdächtige erhängt oder erschossen, wieviele Gehöfte niedergebrannt und Personen, „die ohnehin der Partisanenunterstützung verdächtig waren, erschossen” wurden. Der Beweis war einfach: „Die Dorfbewohner verschweigen ihr Wissen um Partisanen.” Das wurde ihnen als Heimtücke ausgelegt. „Jeder erklärte, nie etwas bemerkt zu haben. Harte Sühnemaßnahmen sind in solchen Fällen unbedingt erforderlich.”

In einem Bericht ist von einer Besprechung die Rede, die am 2. Juli 1941 in der Kaiserallee 188 stattfand. Kurz danach erging aus Himmlers Sonderzug „Heinrich” das Fernschreiben 110 des Reichsführers-SS an den Höheren SS- und Polizeiführer von dem Bach: „Stelle ab 28.7. die SS-Reiterbrigade mit zwei Reiterstandarten für die systematische Durchdringung der Pripjetsümpfe zur Verfügung. Bitte um Vorschlag.” Das Ergebnis findet sich in einem anderen Karton unter dem Stichwort „Pripjet”: ein sehr knapper Tätigkeitsbericht für die Zeit vom 28.7. bis 3.8.41, auch er gerichtet nach Wilmersdorf, Kaiserallee 188: „In der Berichtszeit wurden von der Reitenden Abteilung etwa 3000 Juden und Freischärler erschossen.” Gemeint war das SS-Kavallerie-Regiment I.

Ein Geheimbericht vom 14. Oktober 1941 aus der Kaiserallee an Himmler mit der Überschrift „Zwischenbericht über zivilen Ausnahmezustand” listet die Erschießungen und Erhängungen in Prag und Brünn auf; er ist erhalten als Dokument der Nürnberger Prozesse.

Die Zahlen der Opfer wurden immer höher, man ging in den Berichten nach Wilmersdorf bald zu Exekutions-Tabellen über: pro SS-Formation eine Zeile, für die Opfer je eine Spalte für Partisanen, Freischärler, Juden, Frauen. Dann die Summe.

Zu jedem dieser Berichte in die Kaiserallee gehörte auch ein Bericht der Abteilung VI. Das war „Kulturelles”. Wer nicht im Tornister seinen Faust oder den Kornett hatte, ging abends ins mobile Frontkino. Dort lief zum Beispiel im Oktober 1941 „Der Schritt vom Wege”, „Hallo Janine”, „Hotel Sacher”, „Der Fall Deruga”, „Unser kleiner Junge”, „Lauter Lügen”.

Fahnenflüchtige SS-Männer

Doch nicht alle SS-Männer ertrugen das dauernde Gemetzel. In der Kaiserallee wurde schon 1940 zum Thema „Unerlaubtes Entfernen und Fahnenflucht” festgestellt, die „Fälle mehren sich in letzter Zeit”. Ordentlich bürokratisch wurde das Muster einer korrekten Meldung nach Wilmersdorf als Rundschreiben abgebildet. Es wurden exemplarische Strafen mitgeteilt: für Fahnenflucht 4 Jahre 9 Monate Zuchthaus, 2 Jahre Zuchthaus, für unerlaubtes Entfernen 2 Jahre 9 Monate Gefängnis, 1 Jahr 6 Monate Gefängnis.

Die Feldpostzensur der Waffen-SS lief ebenfalls über die Kaiserallee. Man konnte mit einer anderen Stelle in Wilmersdorf zusammenarbeiten und bei festgestellten Verstößen den Vorgang gleich abgeben in die Davoser Straße 1a, wo das SS- und Polizeigericht III seinen Sitz hatte.

Liebesgaben zum Fest

Auch 1942 wurden rechtzeitig ab August im FHA die Jahresendfeiern genannt Julfest vorbereitet und zunächst der Empfängerkreis von Julfestgeschenken ermittelt. Es gehörte zu den Marotten Himmlers, die angeblich germanisch-nordischen alten Bräuche wiederzubeleben. So wurde nicht nur ein neuer Kalender eingeführt, in dem der Dezember „Julmond” hieß, sondern auch die Feiertage sollten vom christlichen Brauchtum getrennt (Jesus war möglicherweise Jude, die Rassenforscher waren sich da nicht einig) und den nordischen Herrenmenschen „blutsmäßig” angepaßt werden.

Es war unerhört praktisch, daß die SS etliche Firmen betrieb – so konnten preiswert Geschenke für diese neuen germanischen Feiern produziert werden. Die SS-eigene Porzellanmanufaktur Allach stellte daher für Himmlers Geschenkkammer u.a. Julteller und Julleuchter her, auch SS-Reiter, Dackel, Berghirsche – was ihm eben passend erschien. Nicht nur die Männer an der Front mußten dabei bedacht werden, auch die Witwen und Waisen. Man hatte auch „praktischere” Geschenken als Julteller: SS-Kalender und Spielzeug, Rasierklingen, Zigaretten und Kerzen, ferner „Zahnpasta bzw. Zahnpulver oder Zahnseife”, Zahnbürsten, Kämme, Nähzeug, Schreibpapier, Bleistifte, Fruchtsaft und Wein (die Aufzählung ist nicht vollständig).

Die Mittelspersonen, die den Julteller o.a. persönlich überreichen sollten, hießen offiziell „Liebesgabenvertrauensleute”. Aber keine Liebe ohne Ordnung: „Die Zuteilung des Julleuchters ist außerdem auf der Stammkarte Feld 13 eines jeden Beteilten zu vermerken”. Das ordnete in schöpferischem Deutsch Jüttner am 1. Dezember 1942 persönlich an. Bald danach, im Januar 1943, wurde er von Himmler befördert.

Bei all den Liebesgabenverschickungen war es nicht zu vermeiden, daß die glücklichen Beschenkten ihren Dank ebenfalls an die Kaiserallee richteten, ob aus Krakau oder Litzmannstadt – wo einen die Herren Himmler und Jüttner eben hingeschickt hatten.

Im folgenden Jahr 1943 lief es ähnlich. 1944 wurde dann ein „kriegsbedingtes” Glückwunschverbot der Reichskanzlei durchgesetzt.

Immer neue Divisionen

Die Hauptbeschäftigung an der Kaiserallee war aber nicht kultureller Art, auch nicht das Ermorden von Zivilisten, sondern die Aufstellung und Bewaffnung von gefechtsfähigen Einheiten. Der Einsatz wurde dann von anderen Kommandostellen gelenkt – die Divisionen der Waffen-SS unterstanden meist der Wehrmacht. Dort fiel die besonders fanatische Haltung dieser Soldaten auf. Die Dankschreiben der Wehrmachtsgeneräle an Himmler wurden dem FHA zur Lagerung weitergereicht. Dabei wurde immer wieder die Härte der Waffen-SS gelobt. Das war auch Thema der berüchtigten „Posener Rede” Himmlers am 4. Oktober 1943 vor SS-Gruppenführern.

Aus Himmlers mittlerweile veröffentlichten Diensttagebüchern ist zu ersehen, daß er ständig mit den Herren aus der Kaiserallee zu tun hatte. Als Himmler noch während der Erschießung von Teilnehmern am Umsturzversuch des 20. Juli 1944 anstelle des Putschisten Fromm Befehlshaber des Ersatzheers wurde, ernannte er Jüttner sogleich zu seinem Stellvertreter.

Auf dem Eise und unter der Erde

Die Jahre bis 1942 brachten erhebliche Gebietseroberungen. Stalingrad stand noch bevor. Die Erfahrungsberichte der Erfolge an allen Fronten wurden ins FHA zur Auswertung geschickt, darunter auch ein Bericht des SS-Obersturmbannführers Ernst Deutsch vom März 1942 über die militärischen Besonderheiten des Polarkrieges: „Da es kaum noch Straßen gibt, ist mit Panzern hier nicht viel zu bewirken.” Stattdessen verwendete man Schlitten für die Maschinengewehre und Granatwerfer. Der Verwendung von Pferden war die große Kälte abträglich. Und „Versuche mit Rentieren führten zu keinem Erfolg, da sie von den Lappen gewartet werden müssen und im übrigen sehr unzuverlässig in Bezug auf Beschuß – allein durch den Knall – sind”.

Im Juli 1942 begann Jüttner auf Himmlers Befehl mit der Aufstellung einer Karstwehrkompanie. In Pottenstein/Oberfranken sowie in Österreich sollten geeignete Männer für den unterirdischen Kampf in den Karsthöhlen ausgebildet werden. Doch die Ausbildung geriet zur Posse, weil deren Leiter andere Interessen hatte – die Akte enthält unzählige Beschwerden über ihn, weil er sich immer wieder mit einer Frau in einer Berghütte einschloß. Doch um so blutiger und mörderischer war dann die Spur, die von den Karstwehreinheiten im Alpengebiet, in Jugoslawien und Italien gezogen wurde.

Das Ende

Nach dem schweren Rückschlag in Stalingrad war der Reichsführer-SS durchaus realistisch. Er ließ die Chefs der Hauptämter im Juli 1943 auffordern, wichtige Unterlagen und sämtliche Kartotheken aus Berlin heraus in sichere Unterkünfte zu transportieren, vor allem Böhmen. Das FHA hatte schon im Januar 1943 begonnen, seine „Verlegung in Ausweichunterkünfte” zu planen.

Für die Endkämpfe sollten die Mitarbeiter südlich von Berlin in „Igelstellungen” einrücken. Leiter der Vorbereitungsgruppe war SS-Oberführer Frosch. Am 23. Februar 1945 wurde die Kanzlei geteilt: eine Hälfte zog an den neuen Standort, der aus mehreren Ortschaften südöstlich von Berlin bestand. Ihre Verbindung erfolgte durch Fahrradkuriere.

Am 16. April begann der Großangriff der Roten Armee auf Berlin. Nun wurden in der Kaiserallee die wichtigsten Unterlagen verbrannt. Kurz nach Kriegsende, am 17. Mai 1945, wurde Jüttner in Schleswig mit einigen Untergebenen von den Briten verhaftet. Er wurde später entnazifiziert und nie bestraft.

Volkshaus

Der FHA-Gebäudekomplex wurde kurz vor Kriegsende von Bomben zum großen Teil zerstört. Das Haus Kaiserallee 186/187 war aber noch benutzbar. Es diente bald der Kunst und dem demokratischen Neubeginn: Am 7. Juli wurde dort das „Volkshaus” eröffnet mit Räumen für Künstler und Büros, auch für die KPD, ferner eine Nähstube und ein Frisiersalon. Es hieß, „über 1000 Personen betreten täglich das Volkshaus”. Kunst, Musik und Theater fanden hier für ein paar Jahre eine Stätte für Aufführungen. Anfang der 70er Jahre wurde das Haus für die Verbreiterung der Bundesallee abgerissen.

Dies ist die gekürzte Fassung des gleichnamigen Beitrags in: Arbeitskreis Geschichte Wilmersdorf (Hg): Ansichten. Wilmersdorf, Berlin (Ed. Berlin im Metropol-V.) 2003 [VÖBB-Signatur: B 152 Wilm]

Die (Waffen-)SS war auch anderenorts in Wilmersdorf tätig, z.B. in einer zu einem Kino umgewandelten Kirche.